Многообразие дифференциальной теории \"на пальцах\"

19 января 2014

Блокировки дифференциалов используют для повышения вездеходности более 80 лет и, несмотря на все достижения прогресса, настоящий внедорожник без них не обходится...

Блокировки дифференциалов используют для повышения вездеходности более 80 лет и, несмотря на все достижения прогресса, настоящий внедорожник без них не обходится...Еще в начале 30-х не кто иной, как Фердинанд Порше, вел исследования по части блокировок, а чуть позже организованная им компания ZF (Zahnradfabrik – завод зубчатых колес) комплектовала Volkswagen Type B70 первым в мире кулачковым дифференциалом.

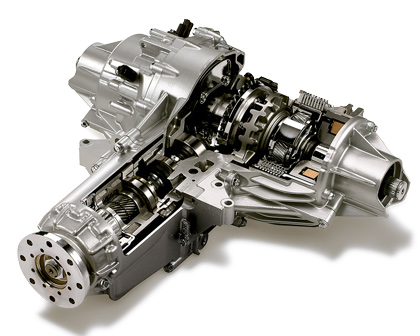

Сегодня в арсенале производителей масса различных конструкций, которые они штатно или опционно устанавливают на свои автомобили 4х4.

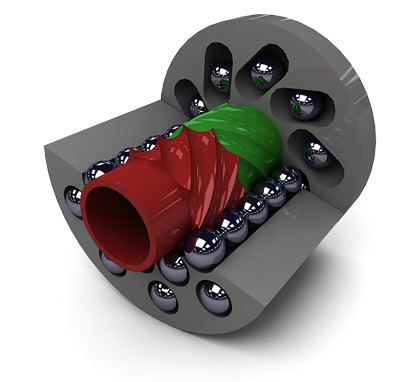

Нужно сразу разделить два принципиально разных подхода к блокировке дифференциала. Первый – применение «самоблоков», которые способны без привода или управления извне переносить крутящий момент с буксующего колеса на то, у которого лучше сцепление с дорогой, то есть «замыкаться». На самом деле полной, стопроцентной блокировки в их промышленных видах нет, и потому корректно называть их дифференциалами повышенного трения. Именно такой и изобрел Порше в 1932 году. Однако существуют и конструкции, умеющие самостоятельно замыкаться полностью. Производят их небольшие компании. Таков, например, шариковый дифференциал Красикова – устройство, безусловно, полезное на внедорожной трассе. Но мы в этот раз поговорим только о разработках с известным ресурсом, которые производители ставят на автомобили серийно.

Кулачковая блокировка. Главный рабочий элемент –обойма с сухарями. Двигаясь с усилием вперед-назад, сухари огибают впадины и выпуклости (кулачки)

Второй подход предполагает блокировку дифференциалов извне. При помощи механики, электрики или пневматики дифференциалы жестко соединяют две свои половинки для вращения вместе. Управлять процессом может как водитель, так и автоматика.

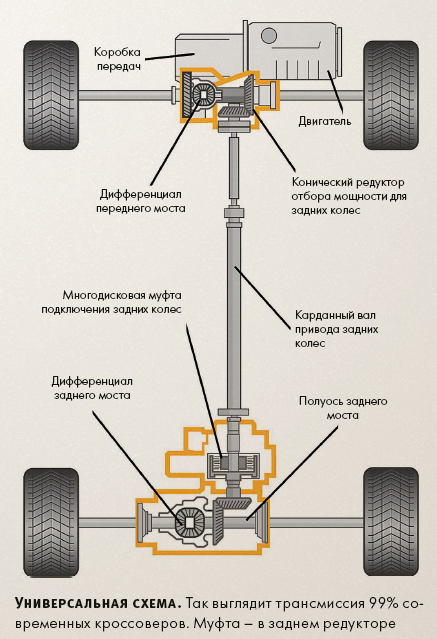

Еще одно принципиальное различие – если межколесные дифференциалы обычно работают симметрично, то среди межосевых дифференциалов есть как симметричные, так и несимметричные, раздающие момент вперед и назад не поровну. Цели и области применения у них разные. Симметричные, как правило, атрибут внедорожника, которому важно просто выдать максимум момента к тому или иному колесу. Несимметричные – удел спортивных кроссоверов: им дисбаланс при сохранении привода на все колеса придает заднеприводный характер в вираже и тем самым повышает управляемость.

Среди разнообразных более-менее сложных конструкций существуют поистине уникальные системы, как, например, управляющие «разнотягом» задних колес устройства AYC Mitsubishi и SH-AWD Honda, DPC BMW.

С ПОВЫШЕННЫМ ТРЕНИЕМ

На сегодняшний день наиболее распространен винтовой, или червячный, дифференциал, в котором распределением момента между половинками заведуют пары косозубых шестерен. Степень их блокировки зависит от трения в косозубом зацеплении и от трения торцов шестерен о корпус дифференциала. Варьировать характеристики можно, изменяя угол зубьев, но в любом случае степень блокировки, обеспечиваемая такими конструкциями, по вездеходным меркам эфемерна. К таким системам относятся Torsen и Quaife. Благодаря мягкому, неполному срабатыванию и возможности создать несимметрично работающую конструкцию эти дифференциалы, как правило, применяют в качестве межосевых (Audi Q7 с распределением момента 40:60). Кстати, главный плюс Torsen – высочайшая надежность.

Дифференциал Красикова. Замкнутые цепочки шариков играют здесь роль обычных шестерен. Просто и эффективно

Другой вариант дифференциалов повышенного трения – многодисковые конструкции, в которых пакет «мокрого» сцепления, соединяющий две полуоси, близок по конструкции к аналогичному в обычном «автомате». Характеристика срабатывания и степень блокировки здесь определяется тем, каким образом сжимались эти диски. Самый простой дифференциал повышенного трения устанавливали на старый Grand Cherokee – там пакет дисков был просто подпружинен с постоянным усилием. То есть дифференциал был все время немного «поджат», а в случае пробуксовки одного колеса он передавал какую-то часть момента на другое. Плюс – простота конструкции, минус – линейность характеристики сжатия определяла узкий диапазон действительной работы дифференциала. Проще говоря, на серьезном бездорожье муфта просто буксовала и полноприводность получалась условная.

В более продвинутых системах в качестве рабочей жидкости для пакета фрикционов использовались силиконовые смазки, повышающие трение при нагреве. Но и они скорее для полноприводных «спортсменов», чем для полноценных внедорожников, хотя именно такие конструкции установлены в заднем мосту Mitsubishi Pajero и Nissan Patrol. Дифференциал с виско-муфтой довольно часто применяли в качестве межосевого — например, на Subaru Impresa, Legasy, Forester с механической коробкой, а впервые его серийно установили на AMC Eagle. Еще одна ветвь, порожденная виско-муфтами, – конструкции, в которых она вообще полностью заменила межосевой дифференциал. Такова знаменитая трансмиссия Syncro полноприводных Volkswagen последней трети ХХ века.

Гарантированно блокирующимся стал многодисковый дифференциал с гидророторным насосом. Тут уже дело не ограничилось свойствами масла или натягом пружины. Насос был прикреплен к одной стороне дифференциала, а приводился от другой. Работать он начинал, когда создавалась разница вращения правого и левого колес, а выработанное давление, в зависимости от степени пробуксовки, больше или меньше сжимало диски. Конструкция хоть и не стопроцентно надежная, зато гораздо более вездеходная, чем все предыдущие варианты. Из минусов ее – довольно резкое срабатывание и, увы, не слишком большой ресурс. Тем не менее на Grand Cherokee WJ 1999 года именно такой дифференциал установлен в качестве межосевого.

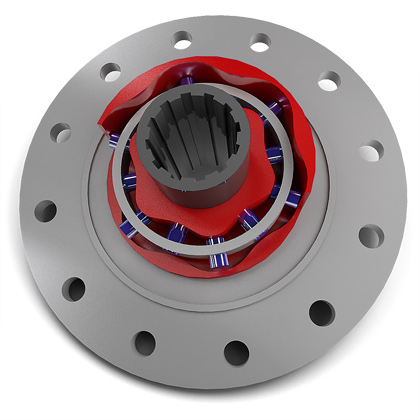

Многодисковая муфта.

Небольшой фрагмент стандартной автоматической коробки может работать в качестве устройства подключения моста. Выигрыш в дешевизне, проигрыш в надежности

Небольшой фрагмент стандартной автоматической коробки может работать в качестве устройства подключения моста. Выигрыш в дешевизне, проигрыш в надежности

Армейская крайность «самоблоков» – кулачковые, или сухариковые, дифференциалы повышенного трения. Этот вид «самоблоков» можно считать самым древним, а представляют они собой абсолютно механическую систему, в которой замыкание половин дифференциала происходит посредством трения поперечных сухарей по выступам боковых муфт – кулачкам. Это довольно грубая, но надежная конструкция, хорошо работающая в приводах медленных тяжелых машин с большими колесами, но имеющая два недостатка – высокую сложность изготовления и огромные потери мощности внутри самого устройства. Такие дифференциалы массово устанавливали на большую часть советской армейской техники, от ГАЗ-66 и «Уралов» до БТР.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ИЗВНЕ

Вторая группа блокируемых дифференциалов – те, что механически (электрически, пневматически) намертво соединяют левую половину моста с правой. С ними все более-менее просто и понятно: к мосту присоединен какой-либо привод, внутри – скользящая муфта наподобие тех, что включают передачи в коробке, – и тяга жестко распределена между колесами в соотношении 50 на 50. Причем если раньше для блокирования требовалась полная остановка, то сегодня подавляющее большинство конструкций отлично блокируются и на ходу, при скоростях до 40–50 км/ч.

Именно они лучше всего подходят для бездорожья, наиболее надежны и безальтернативны для машин, владельцы которых готовы покорять направления, но… О том, что заблокированный дифференциал может быть не только полезен, но и вреден, хорошо знают обладатели внедорожников с механической блокировкой. В грязи такая машина, разумеется, значительно лучше «гребет» колесами, но теряет в управляемости. А на твердом покрытии движение в заблокированном режиме вообще чревато поломками и все той же неважной управляемостью – машина стремится выпрямить траекторию, неохотно заходит в поворот. Следовательно, нужно непрерывно включать-выключать блокировки, а еще лучше – дозировать тягу на каждое колесо в зависимости от его сцепления с дорогой. Поэтому теперь мы поговорим не о жестко блокируемых системах, а о дальнейшем развитии самоблокирующихся устройств из предыдущей главы.

SH-AWD. Два комплекта планетарных редукторов и многодисковых муфт позволяют подруливать разнотягом колес

Внешнее воздействие.

Нет ничего надежнее простой блокировки с внешним управлением. Главное – не забыть ее включить!

Нет ничего надежнее простой блокировки с внешним управлением. Главное – не забыть ее включить!

Большую часть проблем, связанных с задержками срабатывания, степенью блокировки и, главное, безошибочностью моментов включения-отключения, удалось решить тогда, когда для рядового автомобиля стали доступными электронные системы борьбы с буксованием. Алгоритм их работы прост: датчик вращения колеса (тот же самый, что обслуживает ABS) служит информатором о наличии-отсутствии пробуксовок, а исполнительные механизмы так или иначе оперируют тягой.

Наиболее пригодными для воздействия электроники, разумеется, получились многодисковые муфты, породив обширное семейство электронно-управляемых систем. Причем скорость их реагирования позволяет столь тонко дозировать тягу на половинках дифференциала, что автомобиль способен мгновенно приспосабливаться к меняющимся условиям движения. Для межосевого дифференциала это дает возможность перебрасывать часть момента с оси на ось для уверенного трогания или придания автомобилю большей заднеприводности в повороте. Межколесные получили еще больше полномочий – теперь они могут даже корректировать курс на ходу.

Блокировка Torsen/Quaife. Винтовые шестерни такой блокировки при зацеплении работают с большим трением.

Подобные системы установлены в трансмиссиях заряженных версий М BMW X5 и X6. Помимо регулируемого несимметричного межосевого (40 на 60% в спокойном режиме), в заднем мосту здесь установлен активный дифференциал DPC с двумя пакетами фрикционов и двумя планетарными механизмами. В повороте фрикционы внешнего колеса сжимаются, увеличивая тягу на нем. Вкупе с перераспределением момента в пользу задних колес это дает сильный эффект доворота машины без поворота руля. Разумеется, комфортность и универсальность такой системы полностью зависит от тонкостей прописанных программ, но и открывает перед владельцем даже некоторую возможность индивидуальной настройки персонального автомобиля в сторону «зажигательности» или, наоборот, безопасности.

Наряду с подобными устройствами те же функции могут быть с успехом реализованы штатной противобуксовочной системой, тормозящей свободное колесо и через стандартный свободный дифференциал отсылающей момент к противоположному. По сути это типовая работа системы стабилизации ESP, перепрограммированная для условий плохой дороги и низких скоростей. И здесь главное – быстродействие, а также точность программы. Подобные «псевдоблоки» способны даже кроссоверам придать достаточно высокую проходимость. К примеру, работу системы контроля тяги ETC стандартного М-класса на бездорожье можно отличить от честно заблокированного аналога со внедорожным пакетом лишь по треску насоса ABS. Разумеется, для длительных силовых упражнений такой вариант не слишком хорош – немного теряется тяга, насос ABS перегревается, да и колодки изнашиваются, но эпизодическое бездорожье подобная электроника побеждает триумфально. Поскольку эффективность подобных систем с годами растет, а стоимость падает, они все больше вытесняют с рынка иные, механически более сложные устройства. Последним приходится довольствоваться нишей автоспорта или полноценных внедорожников.

Сегодня процессы самоблокировки в большинстве дифференциалов столь скоротечны и плавны, что зачастую даже продвинутый водитель не в состоянии отличить, сработал у него «самоблок», принудительная блокировка или это электроника стабилизации помогла не буксовать. Будущее систем перераспределения тяги видится в поголовном господстве противобуксовочных систем для массового автомобиля и полноценных «железных» блокировок для настоящего, бескомпромиссного офф-роуда.